外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは、外国人技能実習生を受け入れるための制度です。外国人技能実習生とは、日本の企業で技術や技能を学ぶために来日している外国人の事を指します。

この制度は、日本政府が新興国向けに、技術を教えることを目的としています。

【受け入れ企業の皆様にとって、よりよい環境を整備することが可能となりました。】

これまでの外国人技能実習制度では、従業員として雇える期間は3年でした。

現在、実習制度の改正によって、監理団体と実習実施者が諸条件を満たして優良企業に認定された場合は、外国人技能実習生をより⾧い 最長5年(3年間実習後、一旦帰国し、その後最大2年の実習)雇うことが可能になりました。

企業の従業員数で、受け入れを行える人数が変わります。受入企業の常勤従業員数により、1年間に受け入れることができる技能実習1号の人数(受け入れ人数枠)が制限されます。

| 受入企業常勤従業員数 | 技能実習1号の受入人数枠 |

|---|---|

| 301人以上 | 常勤従業員数の20分の1 |

| 201人〜300人 | 15人 |

| 101人〜200人 | 10人 |

| 51人〜100人 | 6人 |

| 41人〜50人 | 5人 |

| 31人〜40人 | 4人 |

| 3人〜30人 | 3人 |

| 2人 | 2人 |

| 1人 | 1人 |

当組合は、技能実習生出身国に精通した専門スタッフがサポートします。行政上の手続きも当組合が対応いたしますので、受け入れ企業様の手間を減らすお手伝いをします。

#01 申し込み(入国6ヶ月前)

技能実習制度・当組合の技能実習生受け入れ業務のシステムなどを詳しく説明し、技能実習生受け入れに関する疑問・不安を解消の後、お申し込みいただきます。

#02 現地応募者選抜

受け入れ企業からのお申込後に現地送り出し機関に発注し、現地送り出し機関が自社の登録者データベースから、受け入れ企業の募集条件に適合した人材の3倍の人数に絞って、面接に参加させます。

#03 面接と人選(入国5ヶ月前)

受け入れ企業の担当者が現地にて、筆記試験・面接・実技試験等を通じて、受け入れ企業にあう人材を選びます。(当組合が代わりに面接を行うことも出来ます)

#04 入国申請(入国3ヶ月前)

人選決定後に、当組合が主体となり在留資格認定証明書及びビザ申請を行います。

#05 現地事前講習(入国3ヶ月前)

入国申請と同時に、現地の送り出し機関において、3ヶ月以上の講習を始めます。日本語、日本の習慣、企業の規律制度など、技能実習生が入国後すぐ馴染めるように、徹底した教育訓練を行います。

#06 入国

在留資格と査証を取得して日本に入国します。

#07 講習(入国後1ヶ月目)

入国後すぐに1ヶ月の講習が始まります。日本語、日本の習慣、日本での技能実習を円滑に行うための知識を学びます。

#08 受け入れ企業にて技能実習1号開始(入国後2ヶ月目から)

1ヶ月の講習終了後、受け入れ企業に配属され、1年目の技能実習1号を開始します。

#09 技能評価試験受験 技能実習2号移行(入国後9ヶ月目から)

所定の技能評価試験を受験し、技能実習2号への移行申請を提出します。

#10 技能実習2号開始(入国後2年目)

技能実習2号移行手続きを終え、1年目の技能実習1号が終了し、2年間の技能実習2号を開始します。

#11 技能実習2号継続(入国後3年目)

技能実習2号の2年目の在留期間更新手続きを終え、技能実習最後の年に入ります。

#12 帰国

技能実習生が3年間の技能実習を終了し、母国に帰ります。そして、日本で学んだ技能や知識などを活かし、母国で活躍します。

外国人特定技能制度について

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基 盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。

「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

| 特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |

|---|---|---|

| 在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 3年、1年又は6月 |

| 技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |

試験等で確認 |

| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |

試験等での確認は不要 |

| 家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能 (配偶者、子) |

| 受け入れ機関 又は登録支援機関による支援 |

対象 | 対象外 |

特定技能1号による外国人の受け入れ分野(特定産業分野)は、以下の16分野です。

そのうち、特定技能2号での受け入れ対象は、下線の11分野(工業製品製造業については一部業務区分が対象)となります。

・介護分野

・ビルクリーニング分野

・工業製品製造業分野

・建設分野

・造船・舶用工業分野

・自動車整備分野

・航空分野

・宿泊分野

・自動車運送業分野

・鉄道分野

・農業分野

・漁業分野

・飲食料品製造業分野

・外食業分野

・林業分野

・木材産業分野

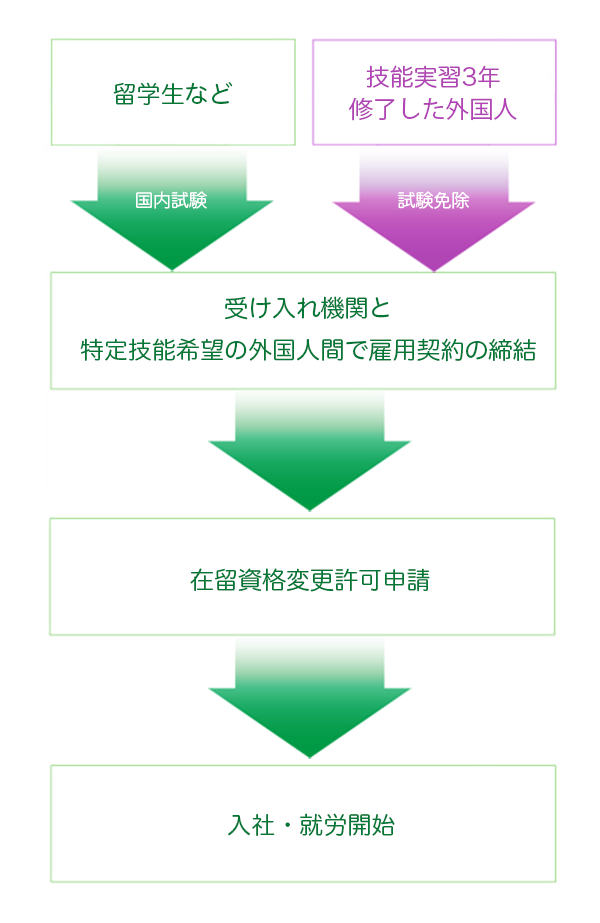

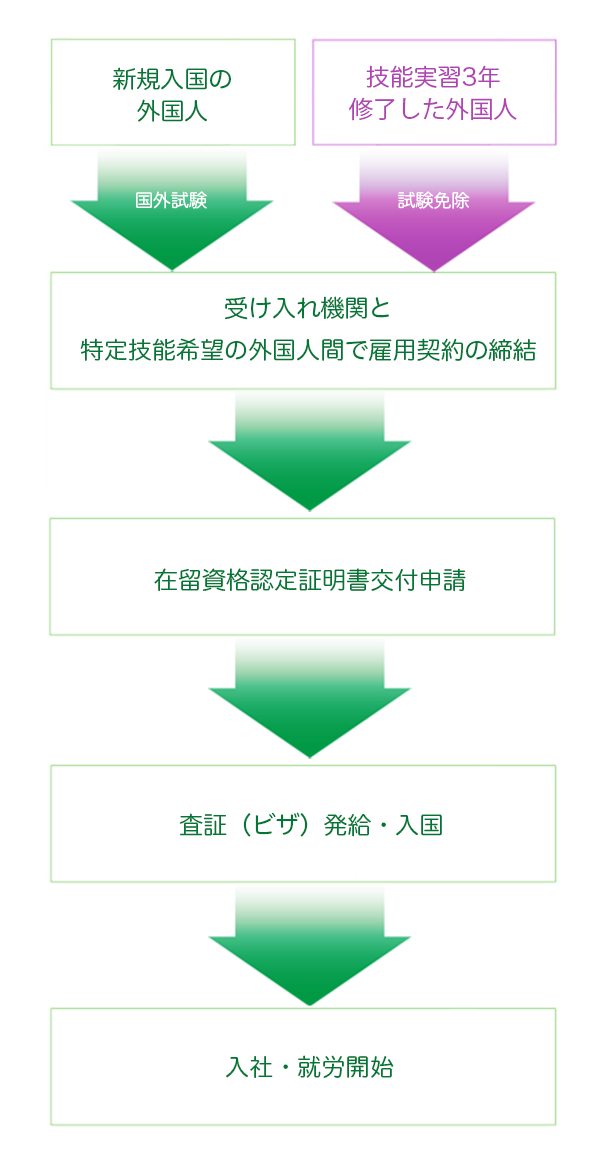

技能実習・留学など、その他の在留資格をもって日本国内に既に在留している外国人を雇用するケース と、海外から、特定技能の在留資格をもって新規で日本で就労する外国人を雇用ケースで流れが異なります。

【日本国内に在留している外国人】

【海外から来日する外国人】

特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。 特定技能制度 の特徴の一つとして、受け入れ機関は、雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。 特定技能外国人を受け入れた後も、受け入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。

【受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準】

(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

・特定技能外国人の報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上 etc...

(2)受け入れ機関自体が適切であること

・法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと

・保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと etc...

(3)外国人を支援する体制があること

(4)外国人を支援する計画が適切であること

【受け入れ機関の義務】

(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること

(2)外国人への支援を適切に実施すること

(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出

特定技能外国人の受け入れ後は、受け入れ状況等について、地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出を行う

【1号特定技能外国人支援計画の作成】

1号特定技能外国人を受け入れる受け入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実 施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。

支援計画の主な記載事項

・支援責任者の氏名及び役職等

・登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ。)

・下記の10項目

#01 事前ガイダンス

在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

#02 出入国する際の送迎

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎

帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

#03 住居確保・生活に必要な契約支援

連帯保証人になる・社宅を提供する等

銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

#04 生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

#05 公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

#06 日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

#07 相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

#08 日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等

#09 転職支援(人員整理等の場合)

受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の 作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

#10 定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

【届出について】

受け入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。

受け入れ機関が届出の不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。登録支援機関についても、指導や登録の取消しの対象となります。

(1)受け入れ機関の届出

■ 随時の届出

・特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出

・支援計画の変更に係る届出

・特定技能外国人の受け入れ困難時の届出

・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出

・外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出(地方出入国在留管理局でなくハローワークに届け出てください。)

■ 定期の届出

・特定技能外国人の受け入れ状況や活動状況に関する届出

・支援計画の実施状況に関する届出

(2)登録支援機関の届出

■ 随時の届出

・登録の申請事項の変更の届出

・支援業務の休廃止又は再開の届出

■ 定期の届出

・支援業務の実施状況等に関する届出

受け入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、当該支援業務については、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。

登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受け入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。

登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。

登録支援機関になるためには、受け入れ機関と業務委託のための契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。その他受け入れ機関と同様に、登録を受けるための基準と義務があります。

【登録を受けるための基準】

(1)機関自体が適切であること

・法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと

・法人のみならず、個人事業主であっても登録を受けることができます。

(2)外国人を支援する体制があること

・登録を受けるためには支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。

【登録支援機関の義務】

(1)外国人への支援を適切に実施すること

(2)出入国在留管理庁への各種届出を行うこと